Крестцово-копчиковая тератома. Осложненные тератомы крестцово-копчиковой области

Тератоидные опухоли встречаются до 6,0% случаев от опухолей у детей, а у новорожденных и грудных они обнаруживаются до 22,0% наблюдений, причем незрелые тератомы у детей до 1 года наблюдаются до 30,0% случаев. Тератоидные опухоли в основном встречаются у детей первых лет жизни, реже наблюдаются в препубертатном возрасте.

Тератомы

новорожденных нередко построены из незрелых тканей (их называют эмбриональными тератомами, тератоидами и даже тератобластомами) и трудноотличимы от злокачественных опухолей. Поэтому некоторые исследователи считают, что присутствие незрелых тканей в тератоме новорожденных является показателем злокачественности. Вместе с тем (и это расценивается как одна из особенностей опухолей у детей) тератомы ведут себя клинически как доброкачественные опухоли, в очень редких случаях давая метастазы.

Все тератобластомы

- многокомпонентные образования, в которых находящиеся ткани достигают разной степени дифференцировки и в которых присутствуют злокачественные элементы. Сложность строения тератобластомы объясняется присутствием в них мультипотентных клеток, которые могут развиваться в разных направлениях и с разной степенью дифференцировки.

Тератомы у новорожденных обнаруживаются обычно в крестцово-копчиковой области, в области шеи. Тератомы в области шеи или средостения могут приводить к смерти сразу же после родов. Тератомы у детей в возрасте до 1 года могут локализоваться как в крестцово-копчиковой области, так и пресакрально; в яичниках, яичке, средостении - практически во всех областях тела. Мы рассмотрим наиболее частую локализацию тератоидных опухолей у детей раннего возраста - крестцово-копчиковую.

Частоту тератоидных опухолей в крестцово-копчиковой области объясняют сложностью эмбрионального развития этой части человеческого эмбриона. Здесь встречаются все три зародышевых листка (эктодерма, мезодерма и энтодерма). Наименее выражен энтодермальный компонент.

Тератомы крестцово-копчиковой области возникают из внутренней или наружной поверхности крестца и копчика, либо из мягких тканей таза. Они могут содержать мозговую ткань, состоящую из глиальных элементов, а также небольшого числа нервных клеток. Эти опухоли неправильной формы, обычно с крупнобугристой поверхностью, покрытые тонкой соединительнотканной капсулой.

Злокачественные тератомы крестцово-копчиковой области, тератобластомы, содержат эмбриональные ткани в различной степени дифференцировки и образуют структуры, близко напоминающие все стадии эмбрионального и фетального развития.

Наиболее частым злокачественным компонентом незрелых тератом является опухоль желточного мешка, дисгерминомы, незрелая нейрогенная ткань, причем обычно незрелые тератомы содержат эмбриональные ткани различной степени дифференцировки и образуют структуры, сходные со всеми стадиями эмбрионального фетального развития.

Клиническая картина при тератоидных опухолях яичников характеризуется длительным малосимптомным течением. При этом первым признаком заболевания является увеличение размеров живота, иногда боли внизу живота. Нередко опухоль обнаруживается в результате возникновения синдрома «острого живота» (резкие боли, рвота, напряжение мышц передней брюшной стенки) из-за перекручивания ножки опухоли.

3абрюшинные тератоидные опухоли характеризуются наличием признаков сдавления опухолью окружающих органов и тканей, появлением симптома пальпируемой опухоли, периодическими болями, расширением венозной сети на передней брюшной стенке.

Тератоидные опухоли наружной локализации (шея, конечности, яичко) дают, как правило, только местные изменения.

При незрелой тератоме, кроме местных проявлений, нередко страдает общее состояние больных. Метастазируют, как правило, незрелые тератомы у детей позже 6 мес. в регионарные лимфатические узлы, легкие, кости и печень.

Дермоидная киста представляет собой одно- или многокамерную опухоль с соединительнотканной капсулой, напоминающей кожу (изнутри выстлана многослойным плоским эпителием, иногда с волосами, потовыми и сальными железами). Полость кисты наполнена сальными массами с чешуйками эпидермиса. А. И. Струков относит дермоидные кисты к кистевидным органоидным тератомам.

Локализация тератом крестцово-копчиковой области различна. Они могут располагаться позади костей, антесакрально, между копчиком и прямой кишкой. В первом случае их легко обнаружить, особенно при больших размерах опухоли (может превышать размеры головки новорожденного и затруднять роды). В последних случаях опухоли выявляются чаще всего после появления осложнений (сдавление прямой кишки или мочеточников). Дермоидные кисты и тератомы, содержащие ткани зрелого типа, отличаются медленным ростом и доброкачественным течением. Тератомы включающие ткани незрелые, малодифференцированные, относятся к злокачественным, они быстро растут и склонны к метастазированию.

Клиническая картина определяется размерами, локализацией, темпом роста опухоли и степенью ее злокачественности. При внутреннем расположении опухоли она может вызывать не только нарушения дефекации и (или) мочеиспускания, но и болевой синдром из-за давления на нервные ветви. Крупные опухоли у женщин могут служить препятствием при родах. Из-за указанных изменений, опасности малигнизации, инфицирования, истончения, изъязвления и некроза кожи над опухолью (при дермоидной кисте - разрыв) в настоящее время тактика лечения активная: оперативное вмешательство рекомендуется в возрасте полугода, когда ребенок достаточно окреп. Если тератома выявлена у взрослого, показания к операции устанавливаются индивидуально, но и здесь с хирургическим лечением нельзя затягивать. Ранняя операция в пять раз снижает частоту малигнизации, достигающую 50% у взрослых и детей старшего возраста и только 10% у грудных детей.

Как уже отмечалось, диагноз во многих случаях нетруден. Органоидные тератомы имеют мягкую консистенцию, иногда флюктуируют; организмоидные - неравномерной плотности, с хрящеподобными по консистенции участками. При внутреннем расположении опухолевые узлы иногда можно прощупать в толще ягодицы (обычно расположены асимметрично) или через прямую кишку. При нагноении дермоидной кисты и при отсутствии своевременного лечения гнойника может образоваться свищ.

Решающая роль в диагнозе, особенно в трудных случаях, принадлежит рентгенологическому исследованию. При организмоидных тератомах на рентгенограммах выявляются участки обызвествления или костные включения, при органоидных - равномерная тень мягких тканей. В этом случае необходимо обратить особое внимание на форму дужек пояснично-крестцовых позвонков (дефект в них позволяет заподозрить спинномозговую грыжу). При наличии свища помогает фистулография: определяется полость с ровными контурами (может быть многокамерной), расположенная обычно ретроректально. Нередко отмечают смещение и деформацию ампулы прямой кишки. Для облегчения ориентировки в прямую кишку вводят рентгеноконтрастную градуированную линейку или трубку. В неясных случаях можно выполнить двойное контрастирование свища, кисты и прямой кишки (можно также наложить пневмоперитонеум).

Дифференциальный диагноз у детей чаще всего приходится проводить со спинномозговой грыжей и хордомой. Наличие плотных включений в толще опухоли, сдавление прямой кишки, нормальная функция конечностей говорит против спинномозговой, рыжи. Кроме того, последняя, при надавливании на нее, вызывает набухание родничка, а при плаче и крике ребенка ее напряжение усиливается. Спинномозговая грыжа не имеет склонности к быстрому росту. В сомнительных случаях производят пункцию - при грыже получают прозрачную спинномозговую жидкость.

Лечение заключается в радикальном удалении опухоли. Положение больного: на спине или на боку. Обезболивание местное „ли общее в зависимости от размеров и локализации опухоли и состояния больного. Разрез кожи над опухолью, от больших вертелов в виде дуги с вершиной, отстоящей от ануса на 5-7 см. Для удаления гигантских опухолей можно использовать парасакральный разрез. Опухоль интракапсулярно отделяют от окружающих тканей тупым и острым путем с помощью гидравлической препаровки. Капсула тератомы должна быть удалена полностью, иначе возможны рецидивы, нагноение, малигнизация. В случае необходимости резицируют копчик и опухоль удаляют от задней стенки прямой кишки. Во избежание ее повреждения в кишку вводят резиновую трубку или тампоны с вазелином или вазелиновым маслом. Другим грозным осложнением является кровотечение, особенно при повреждении срединной крестцовой артерии. Чтобы избежать этого осложнения, рекомендуется осторожно отодвинуть надкостницу крестца вверх и после удаления копчика подшить ее к краю крестцовой кости спереди, тем самым прикрыв оголенную кость. Этот прием не всегда удается, но при тщательной препаровке он выполним. При возникновении профузного кровотечения производят временное пережатие брюшной аорты и принимают меры к остановке кровотечения (лигируют сосуды и т. п.). Полость, образовавшаяся в ретроректальном пространстве, рыхло тампонируется полосками с мазью Вишневского. При сращении капсулы опухоли с соседними органами необходимо применять гидравлическую препаровку 0,25%-ным раствором новокаина. После операции постельный режим 8-10 дней.

Иногда во время операции обнаруживается плотное сращение опухоли с копчиком и крестцом. В подобных довольно редких ситуациях необходимо удалить копчик и пораженные ткани крестца. После удаления опухоли и остановки кровотечения рану надо промыть фурагином и рыхло тампонировать (мазь Вишневского). Для удаления раневого отделяемого подводятся поливиниловые ирригаторы, по которым можно также вводить в рану антибиотики и антисептики. Этот же прием может быть использован после удаления нагноившейся дермоидной кисты со свищом или без него (операция в таких случаях технически затруднена). У детей после удаления тератомы прямая кишка нередко оказывается удлиненной, задний проход стоит низко; в этих случаях необходимо подшить отдельными шелковыми швами к крестцу подниматели заднего прохода и стенку кишки, а излишки кожи иссечь.

При локализации опухоли в мягких тканях промежности, ягодицы или под кожей крестцово-копчиковой области операция технически нетрудна. После окрашивания опухоль иссекается в пределах здоровых тканей и после гемостаза образовавшаяся рана рыхло тампонируется полоской с мазью Вишневского. Если образовался излишек кожи, его иссекают. Рану ушивают узловыми шелковыми швами до дренажей и тампонов.

В подавляющем большинстве случаев радикальная операция обеспечивает стойкое выздоровление. Для своевременного выявления рецидивов больные подлежат систематическому диспансерному наблюдению.

В настоящей публикации представлены два случая пренатальной ультразвуковой диагностики опухолей у плодов. Эти опухоли относятся к разным морфологическим группам, однако объединяющим моментом в данных представлениях является большой объем образований.

Клиническое наблюдение 1

Лимфангиомы относятся к зрелым, доброкачественным опухолям, исходящим из лимфатических сосудов. Микроскопическая структура лимфангиомы представлена тонкостенными кистами различных размеров. Лимфангиомы встречаются достаточно редко и составляют примерно 10-12 % всех доброкачественных образований у детей. Лимфангиомы могут быть наружными (шейными, шейно- подмышечно-грудными) и внутренними (средостенными, внутренних органов, забрюшинными, тазовыми). Наиболее частыми являются лимфангиомы шейной локализации - от 74 до 82 %, шейно- подмышечно-грудные лимфангиомы встречаются у 6 % больных, средостенной локализации - у 10-16 % больных, в органах брюшной полости - 1-2 %, забрюшинного расположения - у 1-2 % пациентов, тазовой локализации - у 1-2 % пациентов.

Различают простые, кавернозные и кистозные лимфангиомы.

Простая лимфангиома, состоящая из расширенных лимфатических сосудов и соединительнотканных щелей, заполненных лимфой, встречается чаще на языке, реже на губах. Клинически это проявляется диффузным увеличением указанных органов, их тестообразной консистенцией.

Кавернозная лимфангиома, состоящая из беспорядочно расположенных соединительнотканных полостей, разделенных перемычками, выстланных эндотелием и заполненных лимфой, имеет вид нечетко ограниченного образования, возвышающегося над окружающими тканями, покрытого нормальной кожей или слизистой оболочкой. Является наиболее частой формой, наблюдаемой у детей.

Кистозная лимфангиома, представляющая собой одну или несколько крупных полостей, заполненных лимфой, возвышается над окружающими тканями. При пальпации лимфангиомы этого вида определяется флюктуация, чего не отмечается при кавернозной лимфангиоме .

Беременная М., 24 лет, обратилась в клинику в сроке 21 нед. Данная беременность первая.

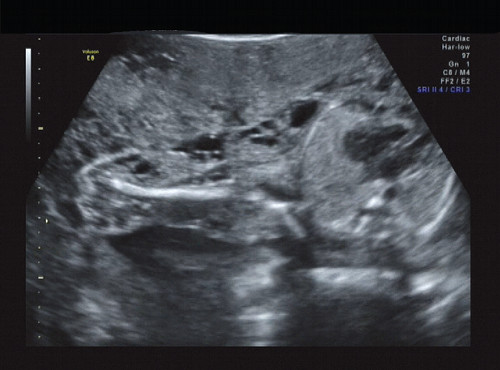

Исследование проводилось на аппарате (компании Sumsung Medison), конвексным датчиком 2-8 МГц. Фетометрические показатели плода соответствовали сроку беременности. Пол плода мужской.

В процессе ультразвукового исследования впервые выявлен распространенный опухолевый процесс, занимающий всю правую подмышечную область плода, правое плечо (поперечный размер в средней трети плеча составил 26 мм, соответственно аналогичный размер левого плеча - 17 мм), включая локтевую область, правую боковую поверхность грудной клетки с переходом на ее переднюю поверхность и правую боковую поверхность шеи. Опухоль была представлена мелкокистозными структурами ячеистого характера, с анэхогенным содержимым, аваскулярная.

С учетом ультразвуковой картины, патогномоничной для кавернозной лимфангиомы, выдано соответствующее заключение.

Учитывая тяжесть обнаруженной аномалии у плода, семья обратилась в израильскую клинику Ultrasound Unit of the Department of Obstetrics and Gynecology Hadassah-Hebrew University Hospital, где было проведено повторное исследование в 25 недель беременности, и диагноз "лимфангиома" был подтвержден. С разрешения Dr. Dan Valsky, проводившего исследование, публикуем сонограммы для иллюстрации динамики процесса.

Учитывая тяжесть и распространенность опухолевого процесса, по желанию семьи было принято решение о прерывании беременности. Диагноз "кавернозная лимфангиома" был подтвержден при патологоанатомическом исследовании

Рис. 1.

Рис. 2. Беременность 21 неделя, правое плечо плода.

Рис. 3. Беременность 21 неделя, диаметр левого (здорового) плеча - 17 мм.

Рис. 4. Беременность 21 неделя, диаметр правого (пораженного) плеча - 26 мм.

Рис. 5.

Рис. 6. Беременность 21 неделя, правая подмышечная область.

![]()

Рис. 7. Беременность 21 неделя, передняя поверхность грудной клетки.

Рис. 8. Беременность 21 неделя, поражение передней поверхности грудной клетки.

Рис. 9. Беременность 21 неделя, передняя поверхность грудной клетки с переходом в подмышечную область (справа - носогубный треугольник и подбородок).

Рис. 10.

Рис. 11. Беременность 21 неделя, передне-боковая поверхность грудной клетки.

Рис. 12.

Рис. 13.

Рис. 14.

Рис. 15.

Рис. 16.

Рис. 17.

Клиническое наблюдение 2

Крестцово-копчиковая тератома является наиболее частой врожденной опухолью у новорожденных и встречается приблизительно у одного из 35 000-40 000 живых новорожденных. Соотношение детей женского и мужского пола составляет 4:1. В состав тератомы входят солидные образования и кисты, заполненные серозной жидкостью, мукоидным или сальным веществом. Среди других элементов наиболее часто встречаются ткани нейроглии, кожи, гладких и полосатых мышц, дыхательный и кишечный эпителий, хрящи. В редких случаях опухоль имеет злокачественный характер. Размеры образования колеблются от 1 до 30 см, составляя в среднем 8 см в диаметре. Необходимость кровоснабжения большой массы тканей тератомы приводит к формированию обильных артериовенозных анастомозов, большому шунтированию крови, повышению сердечного выброса и развитию сердечной недостаточности. Сосудистая сеть значительно выражена при солидном характере опухоли и меньше - при ее кистозном строении. Крестцово-копчиковая тератома может расти кзади (наружу) или кпереди от крестца, деформируя прилежащие органы (прямую кишку, влагалище, мочевой пузырь). В соответствии с этим выделяют четыре типа опухоли :

- тип 1 - преимущественный рост опухоли наружу с минимальным поражением предкрестцовых тканей (встречается в 47 % наблюдений);

- тип 2 - выраженный рост опухоли наружу и в полость таза (34 %);

- тип 3 - опухоль имеет рост наружу, но преобладает рост в полость таза с проникновением в брюшную полость (9 %);

- тип 4 - отсутствует рост наружу, опухоль полностью локализуется в полости таза (10 %).

При наличии крестцово-копчиковой тератомы могут возникать следующие осложнения: сердечная недостаточность, приводящая к водянке плода, обструкция мочевыводящих путей, обструкция желудочно-кишечного тракта, нарушение иннервации вследствие компрессии, внутриопухолевое кровоизлияние, . Летальность среди плодов высока, в среднем - 50 %. Причиной смерти является сердечная недостаточность, связанная с объемной перегрузкой сердца, разрыв тератомы, анемия. При обструкции опухолью мочевыводящих путей, наоборот, возникает маловодие и гипоплазия легких .

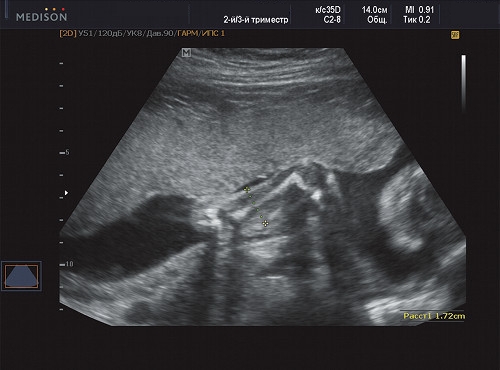

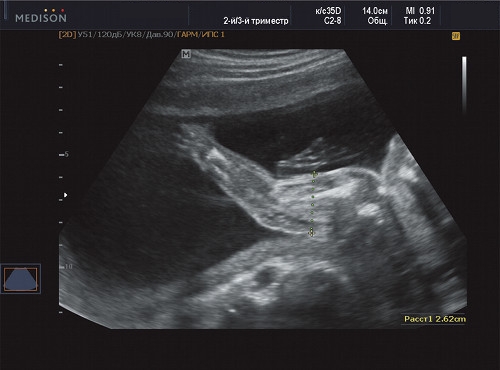

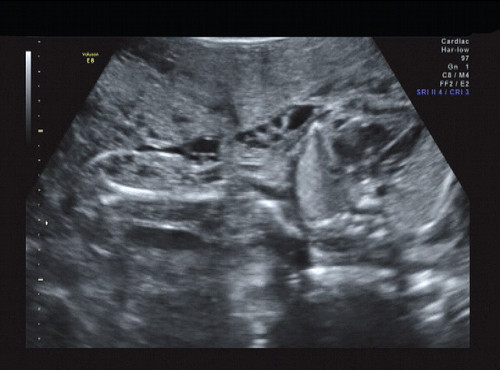

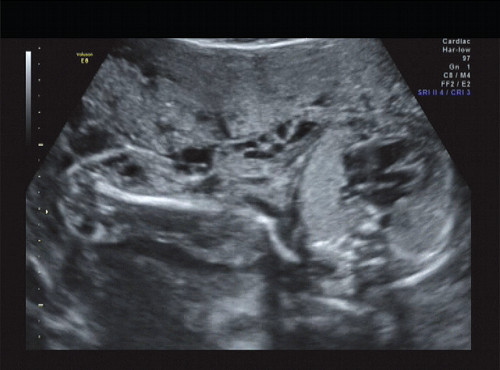

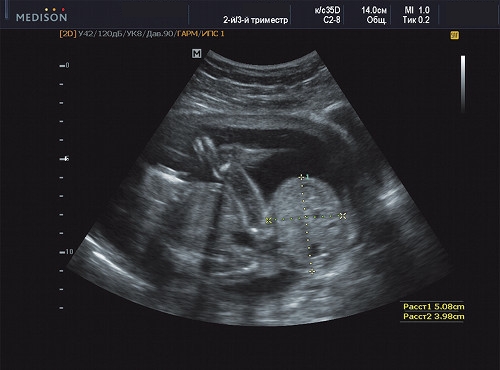

Беременная Н., 26 лет, обратилась в клинику в сроке 20 недель, данная беременность первая.

Исследование проводилось на аппарате SonoAce R7 (Sumsung) конвексным датчиком 2-8 МГц. Фетометрические показатели плода соответствовали сроку беременности. Пол плода женский.

В ходе ультразвукового исследования выявлено образование больших размеров в крестцово-копчиковой области. Образование размером 65×46×40 мм располагалось кнаружи от ягодиц плода с минимальным вовлечением крестца. Опухоль с четким, ровным контуром имела гетерогенную структуру с преобладанием солидного компонента и единичными кистозными включениями, слабоваскуляризованная. Других морфологических изменений у плода выявлено не было. Количество околоплодных вод было в норме.

Сделано заключение о наличии у плода крестцово-копчиковой тератомы, вероятнее всего, тип I. По решению семьи в настоящее время беременность пролонгируется.

Рис. 18. Беременность 20 недель, cправа - голова плода, слева - опухоль.

Литература

- Sunil Kumar K.S., Suchith Hoblidar, Ramesh Kumar R., Rathnamala M. Desai, and Nayana A. Yelamali. Lymphangioma Involving the Foetal Lower Limb, A Rare Condition Diagnosed on Prenatal Ultrasound. //J. Clin Diagn Res. 2014 Jul; 8(7): OD10-1.

- Ben Hamouda H., Gasmi O., Wannes S., Korbi A., Belguith M. et al. Prenatal diagnosis of a giant cystic lymphangioma in the aхillothoracic wall. //Arch Pediatr. 2014 Sep; 21(9): 1011-5.

- Livia Teresa Moreira Rios, Edward Araujo Junior, Luciano Marcondes Machado Nardozza et al. Prenatal Diagnosis of Sacrococcygeal Teratoma Using Two and Three-Dimensional Ultrasonography. //Case Reports in Obstetrics and Gynecology V 2012: P. 4.

- Ravi Swamy, Nicholas Embleton and Juliet Hale. Sacrococcygeal teratoma over two decades: Birth prevalence, prenatal diagnosis and clinical outcomes. //Prenat Diagn. 2008 Nov; 28(11): 1048-51.

- Wilson R.D., Hedrick H., Flake A.W., Johnson M.P., Bebbington M.W., Mann S., Rychik J., Liechty K., Adzick N.S. Sacrococcygeal Teratomas: Prenatal Surveillance, Growth and Pregnancy Outcome. // Fetal Diagn Ther 2009; 25:15-20.

- Roman A.S., Monteagudo A., Timor-Tritsch I., Rebarber A. First-trimester diagnosis of sacrococcygeal teratoma: the role of three-dimensional ultrasound. //Ultrasound Obstet Gynecol. 2004 Jun; 23(6): 612-4.

- Batukan C., Ozgun M.T., Basbug M. First trimester diagnosis of sacrococcygeal teratoma using two- and three-dimensional ultrasound. //J Clin Ultrasound. 2011 Mar-Apr; 39(3): 160-3.

- Демидов В.Н., Машинец Н.В. Эхографическая характеристика крестцово-копчиковых тератом (клинические наблюдения). Пренатальная диагностика. 2008. N 2, С.110-116.

- Щеголев А.И., Подгорнова М.Н., Дубова Е.А., Павлов К.А., Кучеров Ю.И. Клинико-морфологическая характеристика крестцово-копчиковых тератом у новорожденных. Акушерство и гинекология. 2011. - N 1. -С.42-46.

Тератома – это герминогенное новообразование, которое формируется еще во внутриутробном периоде из эмбриональных клеток. В структуру опухоли входят элементы зародышевых пластов, отделяющихся в зоны так называемой «жаберной» щели и в места соединения эмбриональных борозд.

Тератома как герминогенная опухоль может формироваться в половых железах - яичниках и яичках, а также в крестцово-копчиковой области, в экстрагонадных зонах, таких как нижеперечисленные:

- Забрюшинная зона.

- Пресакральная область.

- Средостение.

- Сплетения желудочков головного мозга, в эпифизе.

- Голова – переносица, уши, глазницы, шея.

- Полость рта.

Как и прочие герминогенные опухоли, тератома увеличивается и растет параллельно с ростом всего организма и клинически проявляется в зависимости от классификации опухоли – доброкачественная или злокачественная, а также от места локализации.

Тератома: Код по МКБ 10

Согласно общепринятому классификатору болезней, МКБ-10, который является инструментом для точного описания диагноза и конкретизирующим рубрикатором, тератома фиксируется в кодированной номенклатуре новообразований, в рамках блока М906-909 – герминогенные, зародышевоклеточные новообразования.

Случается, что врачи для диагностики опухоли пользуются только одним кодом, когда описывают, что такое тератома: МКБ-10–O M9084/0 - дермоидная киста. Под этим кодом описано доброкачественное новообразование, в структуру которого входят зрелые клетки всех трех зародышевых листков – эктодермы (частицы кожи, волос, нервной ткани), мезодермы (части скелетных мышц, хрящей, костей, зубов), эндодермы – эпителиальные клетки бронхов, кишечника).

Следует отметить, что дермоидная киста – это только одна из разновидностей тератом, но не синоним, и тем более, не единственная гистологическая форма. Более точным будет развернутое вариативное определение согласно рубрикатору, так как тератома различается по гистологической структуре и может быть зрелой, незрелой, злокачественной.

Тератома, МКБ-10:

- М 9080/0 – Тератома доброкачественная.

- М 9080/1 – Тератома без дополнительных уточнений (БДУ).

- М 9080/3 – Тератома злокачественная без дополнительных уточнений (БДУ).

- М 9081/5 – Тератокарцинома.

- М 9082/3 – Злокачественная тератома недифференцированная.

- М 9083/3 – Злокачественная тератома промежуточная.

- М 9084/3 – Тератома со злокачественной трансформацией.

Копчиковая тератома - редкий вид опухоли, встречающийся с частотой 1:40000 новорожденных, у девочек намного чаще, чем у мальчиков (3:1). Она обычно исходит из каудального конца позвоночника, распространяясь на промежность и смещая кпереди анус. Общепризнано, что крестцово-копчиковая тератома возникает в результате продолжающегося размножения тотипотентных клеток первичного узелка Гензена, которые теряют способность к обратному развитию в конце эмбриональной жизни.

Копчиковые тератомы являются истинными опухолями. Уиллис (Willis) дал им такое определение: «тератома - это истинная опухоль или неоплазма, состоящая из разнообразных тканей, чужеродных для той области, где она развивается». Тератома состоит из нескольких типов тканей, обычно являющихся дериватами двух или трех зародышевых слоев. Внутри одной опухоли клетки могут варьировать от полностью доброкачественных (даже в виде хорошо сформированных зубов, волос или других органов) до явно злокачественных. Однако многие тератомы содержат «злокачественноподобные» клетки (обычно описываемые как «незрелые»), причем если такая тератома полностью иссечена, то она не рецидивирует. Риск малигнизации зависит от локализации и размеров опухоли, а также от сроков диагностики. Опухоли, диагностированные позже второго месяца жизни, обладают высоким риском малигнизации. Тератомы, имеющие «экзофитный» рост (т.е. опухоль расположена преимущественно снаружи с небольшим внутрибрюшным компонентом), обычно доброкачественные. Однако опухоли с большим интраабдоминальным компонентом обладают высоким риском малигнизации. Если тератома удалена полностью, то риск рецидива низкий.

Симптомы

Копчиковая тератома - фото

Обычно копчиковые тератомы диагностируются сразу при рождении в виде большого образования в крестцовой области. Однако в настоящее время чаще всего диагноз устанавливается при антенатальном УЗИ. В ряде публикаций сообщается о том, что если размеры тератомы у плода превышают размеры самого плода, то в большинстве случаев такие дети погибают внутриутробно от сердечной недостаточности, поскольку сердце плода не способно достаточно обеспечивать кровью («качать кровь») как опухоль, так и сам плод. Кроме того, в большинстве работ сообщается, что при тератоме часто отмечается водянка плода (неиммунная) - в этом случае также велик риск гибели плода.

Копчиковая тератома, как правило, представляет собой большую опухоль, покрытую кожей, выбухающую в копчиковой области и смещающую анус и влагалище кпереди. На ее поверхности иногда видны расширенные вены. Большие тератомы могут осложниться разрывом оболочек с профузным кровотечением или изъязвлением поверхности. Новорожденные с тератомой, размеры которой приближаются к размерам самого ребенка, могут рождаться недоношенными и часто имеют признаки неиммунной водянки. Во всех случаях опухоль плотно соединена с копчиком, можно сказать «исходит» из передней его поверхности. Копчик бывает смещен кзади, а крестец практически всегда нормальный.

Видео: Тератома яичников. Опухоль-монстр

Диагностика

УЗИ позволяет определить размеры и «консистенцию» как тазовой, так и абдоминальной части тератомы. Иногда необходимо наполнить мочевой пузырь, чтобы улучшить визуализацию тератомы при УЗИ. Магнитно-резонансная томография позволяет четко отдифференцировать тератому от переднего менингоцеле, а также выявить распространение опухоли (редкие случаи) через крестцовое отверстие в спинномозговой канал.

Лечение

Лечение в домаших условиях, Народное лечение

Копчиковую тератому лучше удалять в первые сутки после рождения, когда кишечник новорожденного еще не колонизирован, а потому снижается риск инфицирования как во время , так и в послеоперационном периоде. Антибиотики вводят периоперационно перед началом операции и в течение 24-48 ч после нее. Если ребенок кормился до операции или ему уже несколько дней, то желательна подготовка кишечника перед операцией. Необходимо также определить группу крови и обеспечить адекватный венозный доступ. Важно определить до операции содержание а-фетопротеина в крови, чтобы после вмешательства можно было, повторяя исследование, убедиться в снижении уровня а-фетопротеина до нормального.

Операция

После введения в наркоз пациента укладывают лицом вниз с валиком под бедрами. Валик располагают таким образом, чтобы вес ребенка «приходился» в основном на передние верхние подвздошные ости. Важно, чтобы живот «висел» свободно во избежание нарушений дыхания, связанных со сдавлением живота. В связи с этим плечи ребенка должны поддерживаться небольшим валиком, который подкладывают под верхнюю часть грудной клетки, либо двумя валиками, расположенными параллельно позвоночнику под плечелопаточными суставами. В мочевой пузырь вводят катетер для измерения диуреза во время операции. Многие хирурги считают, что операционное поле должно быть отграничено от ануса. Однако, по мнению автора, такой подход неудобен и непрактичен, поскольку во время операции нередко необходим доступ к анусу. Важно обеспечить согревание ребенка на операционном столе (пластиковое покрытие), чтобы предотвратить гипотермию.

Углообразный разрез производят над дорсальной поверхностью опухоли, продолжая его вглубь до фасциальных слоев. На этой стадии выделения нежелательно проникать глубже уровня глубокой фасции. Часто по обеим сторонам от средней линии в подкожных тканях встречается несколько больших вен. Они должны быть рассечены после перевязки. Разрез следует проводить таким образом, чтобы сохранить нормальную кожу, насколько это возможно. Избыточная кожа может быть удалена позже, если это окажется необходимым. Вершина разреза должна располагаться над нижней частью крестца.

Видео: Эпителиальный копчиковый ход

Выделение копчиковой тератомы продолжают прямо вниз к крестцово-копчиковому сочленению, или даже ниже 4 или 5 крестцового позвонка. Выделяют края крестца и на этом уровне проводят зажим между крестцом и подлежащими (довольно крупными) средними крестцовыми сосудами, снабжающими основную массу опухоли. Теперь крестец (обычно полностью или в основном хрящевидный) может быть рассечен скальпелем и опухоль смешена слегка книзу, что позволяет подойти к средним крестцовым сосудам. Рассечение крестца следует производить с большой осторожностью, поскольку иногда основной отток венозной крови из опухоли осуществляется через крестцовую щель (выходное отверстие крестцового канала) в эпидуральное сплетение. Если подобная анатомическая ситуация не распознана, то может возникнуть быстрая и значительная потеря крови. Кровотечение останавливают обычным прижатием сосудов до тех пор, пока артериальные сосуды не будут перевязаны и рассечены. Однако даже после этого может продолжаться из эпидурального сплетения, требующая использования воска для остановки кровотечения из кости. Иногда, чтобы сделать возможным смещение каудально дистальной части крестца и копчика, необходимо отделить (отсечь) остатки леваторов, прикрепленные к краям нижней части крестца и копчика. Средние крестцовые сосуды затем лигируют на протяжении и пересекают. Раннее пересечение средних крестцовых сосудов [как предлагал Смит (Smith) с коллегами] позволяет войти в слой вне капсулы опухоли, но глубже по отношению к остаткам леваторов и большой ягодичной мышцы. Леваторы могут быть столь тонкими, что почти невидимы, но они сокращаются в ответ на стимуляцию как мышечным стимулятором, так и электрокаутером. Выделение следует продолжить латерально с любой из сторон от средней линии до тех пор, пока мышцы не уходят в фасцию опухоли. В этом месте они могут быть рассечены вдоль линии, параллельной кожному разрезу. Это позволит в дальнейшем сместить опухоль в каудальном направлении.

Теперь все внимание должно быть обращено на тазовый компонент копчиковой тератомы. Используя маленькие тупфера, опухоль выделяют спереди по направлению к передним крестцовым сосудам, при этом смещая ее вперед до тех пор, пока не достигнута верхняя граница опухоли. Обычно кпереди от крестца имеется аваскулярная зона, хотя латерально можно встретить несколько ветвей, идущих к опухоли от внутренних подвздошных сосудов. Эти ветви обычно коагулируют. В большинстве случаев опухоль теперь может быть «вывихнута» из таза и отведена книзу.

После отведения копчиковой тератомы открывается верхняя часть прямой кишки, которую легко обнаружить, введя в прямую кишку через анус тампон с вазелином или палец. Тератому отделяют от прямой кишки, сочетая тупое и острое выделение и все больше отводя ее книзу, пока она полностью не будет отделена от прямой кишки и анального канала. В процессе выделения постоянно следует держаться как можно ближе к капсуле опухоли, стараясь сохранить все нормальные анатомические структуры, как бы они ни были изменены, смешены и истончены. По мере отведения опухоли книзу достигается подкожная ткань вдоль ее нижней поверхности, позади от ануса. На этом выделение может быть закончено, если нижний кожный лоскут имеет достаточные размеры, чтобы легко закрыть рану. Нижний кожный лоскут отделяют от копчиковой тератомы и опухоль удаляют. Ложе тератомы тщательно осматривают, чтобы убедиться в надежном гемостазе.

Затем производят реконструкцию тазового дна и ушивание раны. Определяют остатки леваторной петли и центральную часть подшивают к надхрящнице передней поверхности крестца, используя рассасывающуюся мононить 5/0. Такими же швами ушивают все мышцы и фасцию. Именно эти начальные фасциальные швы в большей степени, чем кожные, будут определять положение ануса. В связи с этим данный этап реконструкции должен выполняться с особой осторожностью и тщательностью, чтобы обеспечить хороший функциональный и косметический результат.

Если используется дренаж, то его ставят на этом этапе в пресакральное пространство, выводя наружу через щель в леваторах и через туннель в подкожных тканях ягодиц.

Если по бокам от средней линии определяются остатки леваторов, то их сшивают отдельными рассасывающимися швами мононитью 5/0. Средние края большой ягодичной мышцы ушивают по средней линии над крестцом и нижней частью леваторного кольца. Кожные лоскуты затем выравнивают по длине. Если только возможно, то подкожные ткани ушивают непрерывным швом PGA5/0, а кожу - таким же непрерывным субэпителиальным швом. Кожные края укрепляют пластырем и повязкой с коллодием. Если подкожные ткани невозможно ушить, тогда субэпителиальный шов нецелесообразно накладывать. В этом случае кожу ушивают нейлоном 5/0. По окончании операции в прямую кишку вводят вазелиновый тампон, чтобы облитерировать «мертвое пространство». Целесообразно прошить конец тампона шелковой нитью 2/0, чтобы облегчить его извлечение, если тампон «уйдет» внутрь (выше) в прямую кишку в раннем послеоперационном периоде.

После операции

Положение ребенка лицом вниз в течение нескольких дней после операции по поводу копчиковой тератомы. По мере стабилизации состояния и восстановления дыхательных функций ребенка дезинтубируют и удаляют мочевой катетер. После дезинтубации начинают кормление. Вазелиновый тампон удаляют в течение первого послеоперационного дня. Если оставлялся какой-либо дренаж, то его удаляют в первые несколько дней после операции. Необходимо определить уровень а-фетопротеина сразу после операции и перед выпиской. Ребенка осматривают ежемесячно в течение первых трех месяцев после операции и затем 1 раз в 3 мес. в течение года.

Ребенка следует наблюдать в течение 5 лет. При каждом осмотре необходимо проводить ректальное исследование (с целью не пропустить рецидив) и определять уровень а-фетопротеина, чтобы выявить отдаленные метастазы (в случае их возникновения). Уровень а-фетопротеина часто очень высокий (порядка 100000 и более) и даже у здоровых детей может быть выше 10000.Такие показатели обычно держатся в течение года, пока не придут к норме. Считается, что если уровень а-фетопротеина стойко постоянно снижается, то рецидив маловероятен. Однако опыт автора свидетельствует о том, что постоянное падение уровня а-фетопротеина отнюдь не исключает возможности как локального рецидива копчиковой тератомы, так и рецидива даже с озлокачествлением. Все локальные рецидивы и рецидивы с малигнизацией развивались на фоне стойкого снижения уровня а-фетопротеина. По этой причине согласно протоколу, разработанному автором, в течение первых 3 лет жизни регулярно проводятся ректальное исследование и ультрасонография.

Если операция при копчиковой тератоме была проведена радикально и ко времени вмешательства не было отдаленных метастазов, дети развиваются нормально, хотя внешний вид ягодиц «оставляет желать лучшего». Как ни удивительно, дети обычно удерживают кал. Однако относительно позднее развитие (в возрасте 3 лет) у одного из наших пациентов нейрогенного мочевого пузыря свидетельствует о том, что с уверенностью говорить о нормальной функции мочевого пузыря у таких пациентов нужно с осторожностью до школьного возраста. Если к школьному возрасту функция мочевого пузыря нормальная, можно утверждать, что со стороны мочевой системы нет последствий вмешательства.

Видео: копчиковый ход 1

Прогноз

О прогнозе у детей со злокачественной копчиковой тератомой надо говорить с очень большой осторожностью. Современная химиотерапия способствовала некоторому повышению выживаемости, однако используемые препараты чрезвычайно токсичны, а опухоль довольно резистентна к химиотерапии. Однако, к счастью, злокачественная копчиковая тератома встречается редко.